Kraftwerks-standorte

Neurath, Niederaußem und Weisweiler erzeugen etwa 40 % des NRW-Stroms.

Das RWE-Braunkohlenkraftwerk Neurath. © D. Jansen

Das RWE-Braunkohlenkraftwerk Neurath. © D. Jansen

Nordrhein-Westfalen ist nach wie vor das Energieland Nr. 1. NRW hat damit auch eine besondere Verantwortung für den Klimaschutz. 27,5 Prozent der gesamten CO2-Emissionen Deutschlands stammen aus NRW. Mit dem Ausstoß von 217 Millionen Tonnen Treibhausgasen (2021) leistet NRW den Hauptanteil an Deutschlands Beitrag zum Klimawandel. Die Energiewirtschaft trägt dabei die Hauptverantwortung: Etwa 42 Prozent der jährlichen Treibhausgasemissionen (THG) stammten 2021 von RWE, Uniper und Co.

Zum Stichtag 31.5.2022 waren in NRW Braunkohlenkraftwerke einer Leistung von 8.803 Megawatt in Betrieb. Sie trugen mit einem Anteil von 37 Prozent zur NRW-Bruttostromerzeugung bei.

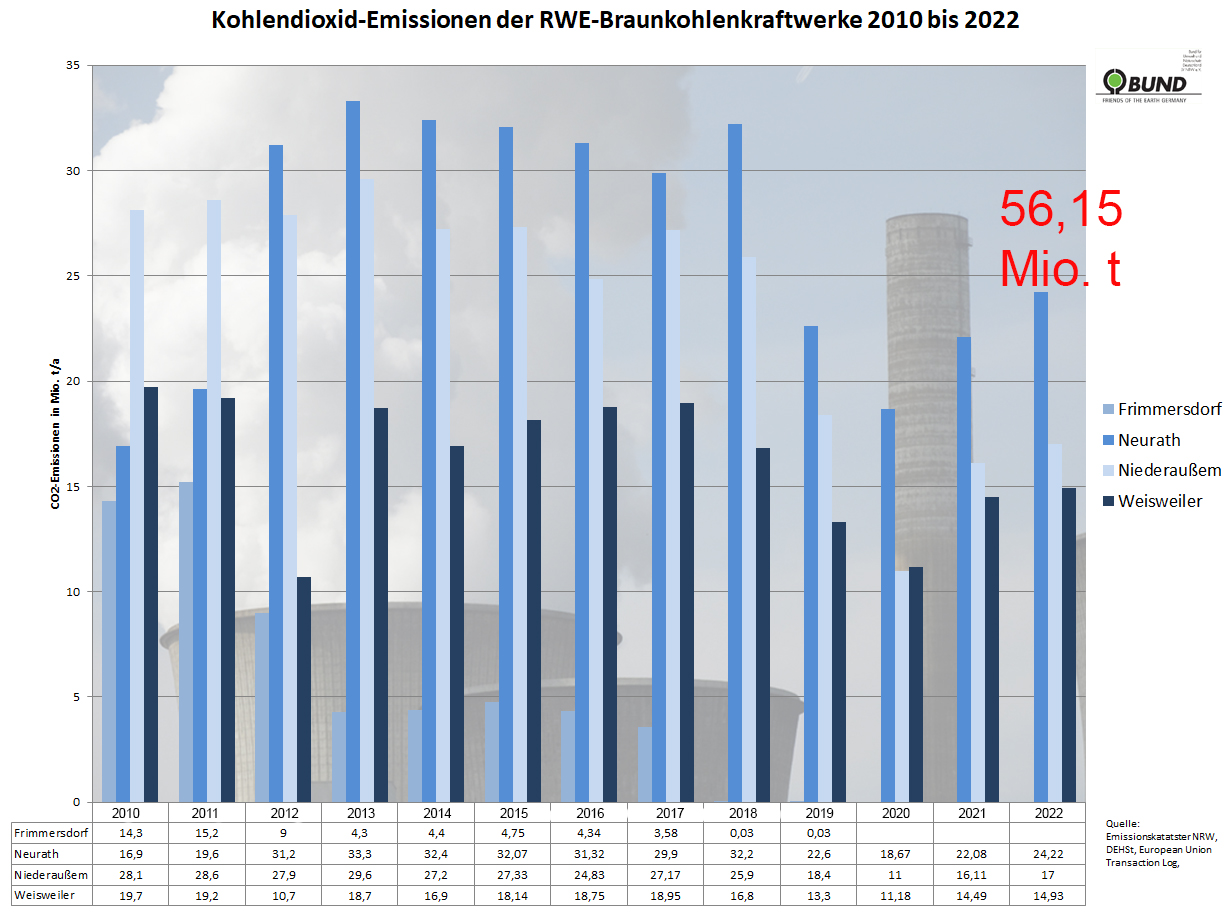

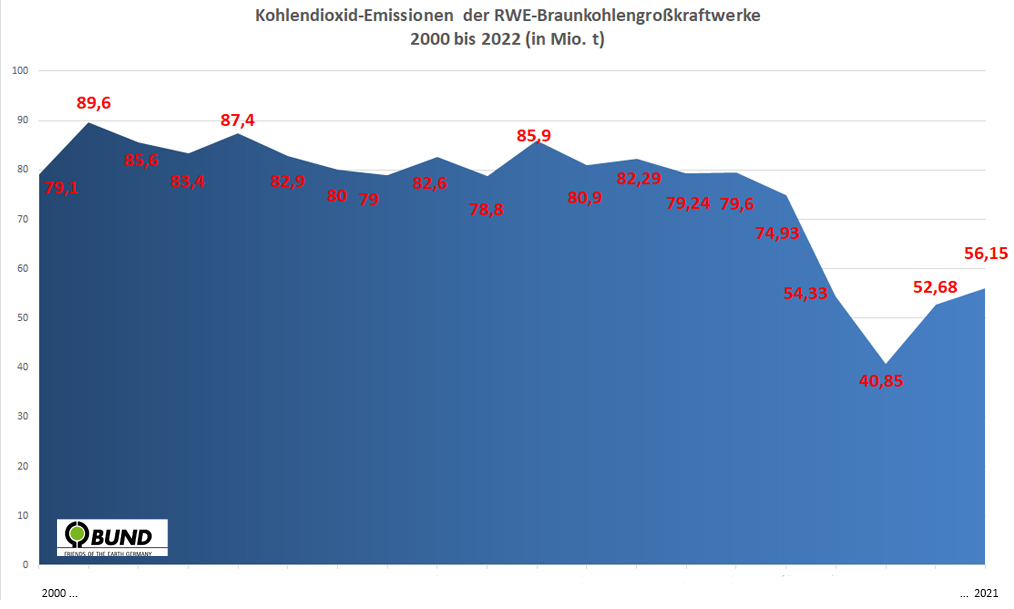

Trotz des inzwischen beschlossenen Kohleausstiegs entfielen in 2021 mit 52,68 Mio. t noch etwa 24 Prozent aller Kohlendioxidemissionen Nordrhein-Westfalens auf die drei RWE-Großkraftwerke Neurath, Niederaußem und Weisweiler. Das Kraftwerk Neurath ist mit 22,08 Mio. Jahrestonnen CO2 Deutschlands Klimakiller Nummer 1.

Wer es mit dem Klimaschutz ernst meint, muss daher zuerst und v.a. auch den Anteil der Braunkohle an der Stromerzeugung verringern.

[Datenquellen: LANUV THG-Emissionsinventar, energieatlas.nrw.de]

Braunkohle ist der klimaschädlichste aller Energieträger. Je Tonne verfeuerter Rohbraunkohle wird unabhängig vom Wirkungsgrad der Kraftwerke unweigerlich eine Tonne des Treibhausgases Kohlendioxid freigesetzt. Der Ausstoß an Treibhausgasen ließe sich theoretisch nur durch die (umstrittene) CO2-Sequestrierung verringern. Das Projekt eines CCS-Kraftwerks hat RWE jedoch aufgegeben.

Auch im Hinblick auf die spezifischen CO2-Emissionen sind die rheinischen Braunkohlenkraftwerke negative Spitze. Bis zu 1.188 g CO2 pro Kilowattstunde Strom emittieren die zum Teil mehr als 45 Jahre alten Kraftwerke. Aber auch die angeblich "modernsten Braunkohlenkraftwerke der Welt", die so genannten Braunkohlenkraftwerke mit optimierter Anlagentechnik (BoA) in Niederaußem und Neurath kommen noch immer auf etwa 950 g CO2/kWh. Das ist dreimal mehr, als bei modernen Gaskraftwerken.

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) findet bei Braunkohlekraftwerken so gut wie überhaupt nicht statt. Da die Rohbraunkohle zu etwa 55 % aus Wasser besteht und damit kaum transportfähig ist, stehen die Kraftwerke tagebaunah "auf der grünen Wiese". Abnehmer für die Prozesswärme gibt es kaum. Diese Kraftwerke sind damit extrem ineffizient. Während die Wirkungsgrade der Altkraftwerke bei etwa 30 % liegen, komme die BoA-Blöcke gerade einmal auf knapp über 40 %.

Braunkohlenkraftwerke haben in einem zunehmend auf erneuerbaren Energien basierenden Energiesystem auch systembedingt keine Zukunft mehr. Die alten Kohlemeiler können nur die Grundlast bedienen, da sie kaum regelbar sind. Sie können also in Zeiten, in denen nicht genug grüner Strom im System ist, nicht zeitnah hoch- oder runtergefahren werden. Zur Abdeckung der so genannten Residuallast sind sie - anders z.B. als Gas/Wasserstooff-Kraftwerke - nicht geeignet.

Und diese allen Klimaschutzzielen entgegen stehende Form der Energiegewinnung wurde in der Vergangenheit auch noch finanziell belohnt. Bis 2012 wurden der RWE Power im Rahmen des Emissionshandels die notwendigen CO2-Zertifikate überwiegend kostenlos zugeteilt. Obwohl das RWE nichts dafür bezahlte, wurden die virtuellen Kosten eingepreist und der Stromkunde musste dafür bezahlen - ein Milliardengeschenk an das RWE zu Lasten von Verbraucher und Umwelt. Und auch von der EEG-Umlage wurden die Kraftwerke und Tagebaue bis heute befreit. Seit 2013 muss endlich auch RWE alle CO2-Zertifikate kaufen.

Mit dem 2019 beschlossenen Kohleausstieg rückt erstmals das Ende der Braunkohle näher. Doch auch dafür kassiert RWE: Etwa 2,6 Milliarden Euro Steuergeld kassiert RWE für den schrittweisen Ausstieg aus der Braunkohleförderung und -verstromung.

Mit dem Eckpunktepapier zum vorgezogenen Kohleausstieg 2030 im Rheinischen Revier haben sich Bund, Land und RWE im Oktober 2022 auf ein früheres Abschalten der Braunkohlenkraftwerke im Rheinland verständigt.

Allerdings wurden mit dem aufgrund der durch den russischen Angriffskrieg verursachten Energiekrise in 2022 verschiedene Gesetze und Verordnungen erlassen, die einigen Blöcken, die bereits in der Sicherheitsbereitschaft waren, wieder den Marktzugang ermöglichen. Auch wurde der Betrieb zweier Kraftwerksblöcke, die eigentlich Ende 2022 stillgelegt werden sollten, bis zum 31.03.2024 verlängert (siehe Kraftwerksliste).

Das führt trotz des vorgezogenen Kohleausstiegs zu Mehremissionen. Bezogen auf ganz Deutschland ermittelte Aurora Research durch die gemäß Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetzes (EKBG) wieder in den Markt eintretenden Kohlekraftwerke ein Plus von 61 Mio. t C02 zwischen 2022 und 2024. Dazu tragen Braunkohlekraftwerke 28 Mio. t bei.

2015: Überführung von Kraftwerken in die Sicherheitsbereitschaft

2015 hatte die Bundesregierung beschlossen, im Rahmen des neuen Strommarktgesetzes bis 2022 Braunkohlenkraftwerke mit einer Leistung von insgesamt 2,7 Gigawatt in eine "Sicherheitsbereitschaft" zu überführen. 1,5 GW entfielen dabei auf Kraftwerke im Rheinland. Die Sicherheitsbereitschaft der von RWE gemeldeten Anlagen der 300-MW-Klasse beginnt für die Blöcke P und Q in Frimmersdorf am 1.10.2017, für die Blöcke E und F in Niederaußem am 1.10.2018 sowie für den Block C in Neurath am 1.10.2019. Nach Ablauf von jeweils vier Jahren sollen die Anlagen endgültig stillgelegt werden. Auch wenn vielen Beobachtern klar war, dass diese Blöcke zur Absicherung der Stromversorgung untauglich sind, lohnt sich der Deal für die Braunkohlenkonzerne. Das "goldene Ende" der Kraftwerke wird mit jährlich 230 Millionen Euro versüßt, die der Stromkunde aufbringen muss. Auch klimaschutzpolitisch war die Vereinbarung eine Mogelpackung. Vier der fünf Kraftwerksblöcke hatte RWE sowieso zur Stilllegung vorgesehen.

2019: Empfehlungen der Kommission "Wachstum, Strukturwandel, Beschäftigung"

Der Kohlekompromiss, der am 26. Januar 2019 frühmorgens gefunden wurde, brachte den Einstieg in den Kohleausstieg und damit den Anfang vom Ende der Kohle. Der BUND hat sich weder die Mitarbeit in der Kohle-Kommission, noch das Mitunterzeichnen des Abschlussberichts leicht gemacht. Unbefriedigend blieb das angestrebte definitive Enddatum der Kohleverstromung von 2038. In diesem Punkt sind die Umweltverbände der Kommissionsmehrheit nicht gefolgt und haben ein Sondervotum abgegeben. Darin wird der Kohleausstieg bis zum Jahr 2030 gefordert.

Mit der Festlegung, bis 2022 erste Kohlekraftwerke abzuschalten, war aber klar, dass der Hambacher Wald erhalten bleibt - und der größte Tagebau Europas wird damit frühzeitig beendet.

2020: Kohleausstiegsgesetz

Mit dem Kohleverstromungsbeendigungsgesetz von 2020 wurde der weitere Ausstiegspfad definiert. Dieser weicht von den Empfehlungen der Kohlekommission ab, welche die Stilllegung von 3,1 GW bis Ende 2020 gefordert hatte.

Gemäß KVBG sollen bis 2022 2,538 Gigawatt (GW) Braunkohlekraftwerke stillgelegt werden:

Spätestens 2038 soll das letzte Braunkohlenkraftwerk vom Netz gehen. Abweichend von den Empfehlungen der sogenannten Kohlekommission ist allerdings kein stetiger Abschaltpfad vorgesehen: Zwischen 2022 und 2025 sind gar keine Stilllegungen geplant, ein Großteil der Abschaltungen wird auf die Zeit nach 2030 verschoben:

Insgesamt sollen die Braunkohlekraftwerke bis 2038 damit auch deutlich mehr CO2 ausstoßen als von der Kohlekommission vorgeschlagen. Zudem sind inakzeptabel hohe Entschädigungen für die Kraftwerksbetreiber vorgesehen. Weiterer Kritikpunkt: Der Gesetzgeber hat in der so gannten "Lex Garzweiler" die vermeintliche energiepolitische Notwendigkeit zur Fortführung des Tagebaus Garzweiler II in den Grenzen der Leitentscheidung von 2016 festgeschrieben.

BUND-Bestellkorb