Braunkohle und Landschaftszerstörung

Einzigartig: Der uralte Hambacher Wald. © D. Jansen

Einzigartig: Der uralte Hambacher Wald. © D. Jansen

Das Beispiel des Hambacher Waldes

Während weltweit für den Erhalt der Biodiversität geworben wird, sieht die Realität vor Ort in Deutschland und insbesondere in Nordrhein-Westfalen (NRW) verheerend aus. Nur 8,4 % der Landesfläche wurden als Natura 2000-Gebiet gemeldet.

Nirgendwo sonst werden die deutschen Defizite im Bereich des Biotop- und Artenschutzes so deutlich, wie bei der Gewinnung der Braunkohle. Dieser klimaschädlichste fossile Energieträger leistet nicht nur Deutschlands größten Beitrag zum Klimawandel und dem damit einher gehenden Verlust an Artenvielfalt, sondern hat auch großflächig die letzten unzerstörten Naturräume in der Niederrheinischen Bucht vernichtet.

Trotz gesetzlicher Vorgaben zum Schutz seltener Lebensraumtypen und Arten von europäischer Bedeutung wird der Gewinnung der Braunkohle im Rheinland regelmäßig Vorrang vor dem Naturschutz eingeräumt. Ein besonders gravierendes Beispiel hierfür ist der Braunkohlentagebau Hambach. Erst das vom BUND erfochtene Urteil für einen Rodungsstopp hat die Waldzerstörung 2017/2018 beenden können.

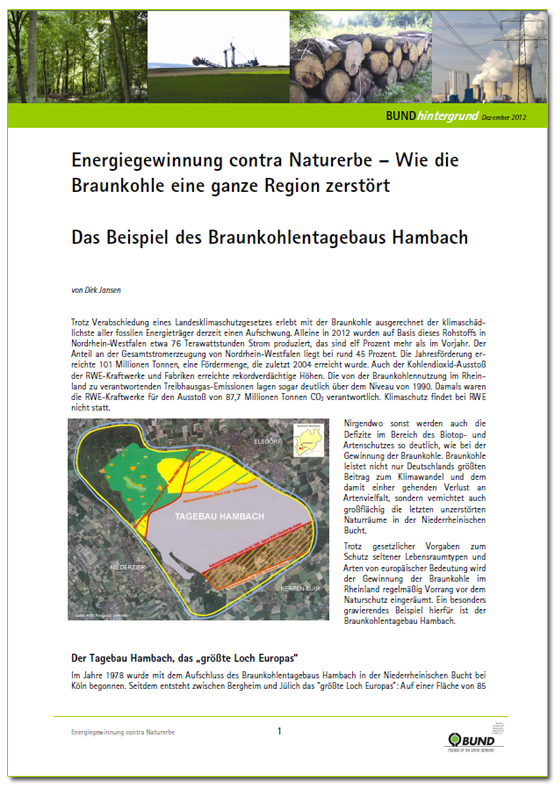

Der Tagebau Hambach, das "größte Loch Europas“

Im Jahre 1978 wurde mit dem Aufschluss des Braunkohlentagebaus Hambach in der Niederrheinischen Bucht bei Köln begonnen. Seitdem entsteht zwischen Bergheim und Jülich das “größte Loch Europas”: Auf einer ursprünglich geplanten Fläche von 85 Quadratkilometern dringen die Bagger in Tiefen von über 400 Metern vor, um die Kohle zu fördern. Bis Ende 2021 wurden bereits 6.230 Hektar Landschaft zerstört. Und trotz des vom BUND 2018 erwirkten Rodungsstopps im Hambacher Wald und dem geplanten vorzeitigen Auslaufen der Braunkohlengewinnung im Jahr 2029 geht die Landschaftszerstörung weiter. Denn trotz der Verkleinerung auf eine Größe von 68 Quadratkilometer will RWE noch unnötigerweise 600 Hektar Landschaft zur Gewinnung von Abraum zerstören (so gen. "Manheimer Bucht").

Die RWE Power AG plante ursprünglich in Hambach den Abbau von insgesamt 2,4 Milliarden Tonnen Braunkohle bis zum Jahre 2045. Um die maximal 70m-mächtigen Kohle-Flöze zu erschließen, hätten insgesamt 15,4 Mrd. t Abraum entfernt werden müssen. Da es sich beim Tagebau Hambach um einen Neuaufschluss handelte, mussten zu Beginn (ab 1978) zunächst 2,2 Mrd. m3 Abraum verkippt werden. Mit der Außenkippe - der Sophienhöhe - entstand ein künstliches Mittelgebirge von 10 km2 Fläche und einer Höhe über 280 m üNN.

Daneben soll nach Abschluss des Tagebaus im Restloch ein gigantischer See entstehen. Dieser Restsee soll selbst nach der Verkleinerung eine Fläche von ca. 3.500 ha einnehmen, eine Tiefe von 350 m erreichen und ein Volumen von knapp 4 Mrd. m3 Wasser fassen. Über Jahrzehnte wäre eine künstliche Befüllung mit jährlich bis zu 270 Mio. m3 aufbereiteten Rheinwassers, das über einer Pipeline herbeigeführt werden müsste, notwendig.

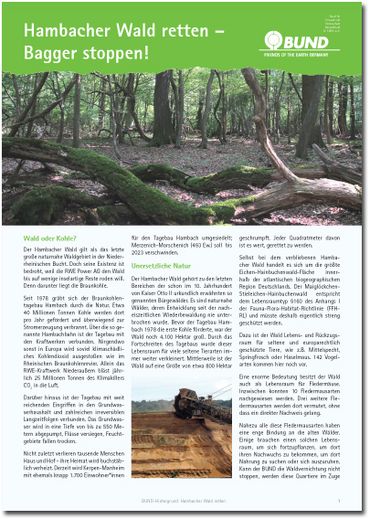

Zerstörung der Bürgewälder

Der "Hambi" gehört zu den letzten Bereichen der schon im 10. Jahrhundert von Kaiser Otto II urkundlich erwähnten so genannten Bürgewälder. Vor der bergbaulichen Inanspruchnahme war das Waldgebiet noch mehr als 4.100 Hektar groß. Auch wenn der BUND durch seine erfolgreiche Klage gegen den Tagebau etwa 650 Hektar Wald (Hambacher Forst, Merzenicher Erbwald, Manheimer Bürge, Teile der Steinheide) retten konnte, bleibt damit eine gigantische Zerstörung. Dabei blickt der Hambacher Wald auf eine ununterbrochene 12.000jährige Geschichte zurück; seit der nacheiszeitlichen Wiederbewaldung hat der "Hambi" immer existiert. Das macht ihn - zusammen mit der eher extensiven Nutzung der vergangenen Jahrzehnte - so besonders. Als besondere botanische "Spezialität" haben sich in diesem Wald so zum Beispiel noch natürliche Vorkommen von Winterlinden erhalten, die in der Wärmeperiode des Atlantikums vor etwa 3.000 bis 6.000 Jahren eingewandert waren. Der Hohe Anteil an Totholz und Bruthöhlen schafft zudem einen einzigartigen Lebensraum für seltene Tiere.

Beim Hambacher Wald handelt es sich um die mit Abstand größte Eichen-Hainbuchenwaldfläche innerhalb der atlantischen biogeographischen Region Deutschlands. Der Maiglöckchen-Stieleichen-Hainbuchenwald entspricht dem Lebensraumtyp 9160 des Anhangs I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL). Alle anderen offiziell von den deutschen Bundesländern an die EU-Kommission gemeldeten Vorkommen dieses Lebensraumtyps sind um eine Dimension kleiner, als der Hambacher Wald. Der Hambacher Wald und die angrenzende Steinheide stellen das zweitgrößte Vorkommen dieses Lebensraumtypes in der gesamten atlantischen biogeographischen Region Europas dar.

Dazu ist der Wald Lebensraum und Refugialbereich für seltene und europarechtlich geschützte Tiere wie z.B. Bechsteinfledermaus, Springfrosch oder Haselmaus. Jegliche Beschädigung und Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten dieser im Anhang IV der FFH-Richtlinie gelisteten Arten ist gem. Art. 12 der Richtlinie verboten. Auch für den gem. Anhang I der EG-Vogelschutzrichtlinie geschützte Mittelspecht ist der Hambacher Wald von außerordentlicher Bedeutung. Wegen seines hohen Totholz-Anteils ist der Wald auch für viele Käfer von außerordentlicher Bedeutung: Fast 2.000 Arten konnten bereits nachgewiesen werden.

Zwar wurden bis Ende 2021 erfolgt insgesamt 1.660 Hektar Tagebaufläche überwiegend forstwirtschaftlich rekultiviert ("Sophienhöhe"). Die mehr als 10 Millionen gepflanzter Bäumchen können aber den dauerhaften Verlust unersetzbarer Altwälder nicht vollständig ökologisch ausgleichen. Zudem würde die von RWE geplante so genannte Manheimer Bucht die dringend notwendige Wiedervernetzung der Restwälder behindern. Und nicht zuletzt wird der Wald noch immer durch den nahen Tagebau in seiner ökologischen Substanz bedroht.

Faktisches Vogelschutzgebiet

Mittelspecht (Dendrocopos medius). © Maren Winter, CC BY-SA 3.0

Mittelspecht (Dendrocopos medius). © Maren Winter, CC BY-SA 3.0

Bis zum Beginn der Abholzung im Zuge des Tagebaues Hambach im Jahre 1977 beherbergten die Bürgewälder das einzige bedeutende Vorkommen des Mittelspechtes (Dendrocopos medius, Linnaeus 1758) in der Niederrheinischen Bucht. Dieses Vorkommen war zugleich die letzte große Population vor der westlichen Arealgrenze.

Es handelt sich dabei um eines der 5 größten Brutvorkommen in NRW, in dem zudem die Siedlungsdichte selbst im gesamtdeutschen Maßstab mit am höchsten ist. Der ganzjährig insektivore Mittelspecht ist in Sachen Ernährung v.a. auf Eichen-Althölzer angewiesen, wie sie speziell im Hambacher Forst anzutreffen sind. Er ist Leit- bzw. Charakterart dieses Lebensraumtypes.

Der Mittelspecht gehört in Nordrhein-Westfalen zu den stark gefährdeten Arten (Rote Liste 2); und ist in Anhang I der EG-Vogelschutz-Richtlinie aufgeführt. Danach ist Nordrhein-Westfalen verpflichtet, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um den Bestand des Mittelspechtes zu sichern. Dazu gehört z.B. die Einrichtung von Schutzgebieten sowie die Pflege der Lebensräume.

Durch das Fortschreiten des Tagebaus Hambach und den dadurch bedingten Verlust von Eichen-Althölzern kam es in den letzten 25 Jahren zu Bestandsabnahmen von >20 %. Allein zwischen 1995 und 1998 wurden ca. 500 ha des Hambacher Forstes gefällt. Die Anzahl der nachgewiesenen Reviere des Mittelspechtes reduzierte sich im gleichen Zeitraum von 52 auf 34.

Aber auch das Offenland zwischen den Resten der Bürgewälder ist ein wertvoller Lebensraum für viele Vogelarten. Der BUND hat dort Kartierungen durchgeführt und allein dort etwa 50 Brutvogelarten nachgewiesen, darunter streng geschützte wie Bluthänfling, Grauammer, Feld- und Heidelerche oder Steinschmätzer. Für 14 dieser Arten müsste aufgrund ihrer signifikanten Vorkommen eigentlich auch ein Vogelschutzgebiet ausgewiesen werden.

Bechsteinfledermaus am Rande der Ausrottung

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii).

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii).

Erst durch Recherchen des BUND wurde die Bedeutung des Hambacher Waldes als Lebensraum der gem. Anhang II und IV-FFH-RL strengstens geschützten Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) bekannt. In Nordrhein-Westfalen gilt die Art als „stark gefährdet“. Die wenigen Vorkommen liegen in den Mittelgebirgsregionen und deren Randlagen. Aus dem Flachland sind nur wenige Vorkommen nachgewiesen. In Nordrhein-Westfalen sind 8 Wochenstubenkolonien sowie 2 bedeutende Schwarmquartiere bekannt. Dazu kommen neun weitere Fledermausarten im Hambacher Wald vor. Auch sie sind allesamt streng geschützt.

Im gesamten Naturraum Niederrhein sind nur wenige Wochenstuben der Bechsteinfledermaus bekannt: Die mit Abstand größten und wichtigsten zwei davon liegen im Hambacher Wald und eine kleinere im nahen Nörvenicher Wald. Die Wochenstubenkolonien im Hambacher Wald sind von herausragender Bedeutung: Sie sind die mit Abstand größten in der gesamten atlantischen biogeographischen Region Deutschlands. Trotzdem ist das Land NRW seinen Verpflichtungen zur nachträglichen Meldung des Gebietes gemäß der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie nicht nachgekommen. Stattdessen wurde der Nörvenicher Wald nachgemeldet. Eine eindeutiger Verstoß gegen das Europarecht.

Durch die erfolgte Waldvernichtung wurde mutmaßlich schon massiv in die Population der Bechstein-Fledermaus eingegriffen. Denn erst seit Mitte der 1990er-Jahre erfolgt ein regelmäßiges Monitoring. RWE ist zwar verpflichtet worden, Ersatzlebensräume auf bisherigen Ackerflächen zu schaffen. Doch diese können frühestenfalls in etlichen Jahrzehnten als Lebensraum fungieren.

Keine FFH-Meldung erfolgt - BUND klagt

Seit den 1990er Jahren kämpft der BUND für den Erhalt des Hambacher Waldes. © D. Jansen

Seit den 1990er Jahren kämpft der BUND für den Erhalt des Hambacher Waldes. © D. Jansen

Die Altwaldbestände mit hohem Totholzanteil sind von außerordentlich naturkundlicher Bedeutung sowohl in waldgeschichtlicher und vegetations-kundlicher als auch in tiergeographisch-ökologischer Hinsicht. Die naturschutzfachlich überregional hohe Bedeutung dieses FFH-Lebensraumes 9160 (Stieleichen-Hainbuchenwald) ist auch wegen der zahlreichen Vorkommen von Spechtarten einschließlich Mittelspecht, Schwarzspecht, Waldkauz, Waldohreule und diverser Fledermausarten und Amphibien anerkannt.

Obwohl das Waldgebiet ohne Ausnahme den Kriterien der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie entspricht, erfolgte bis auf zwei 33 ha ("Lindenberger Wald") bzw. 189 ha („Steinheide") große Areale außerhalb des geplanten Tagebaus europarechtswidrig keine Meldung als Natura 2000-Gebiet an die Europäische Kommission. Damit machte die Landesregierung den Weg für die Zerstörung des einstmals 4.100 Hektar großen Waldes für die Gewinnung der Braunkohle frei. Begründet wurde dies mit der vermeintlichen Verbindlichkeit des Braunkohleplans aus dem Jahre 1977, aus dem sich auch die bergrechtlichen Genehmigungen zur Fortführung des Tagebaus bis zum Jahre 2045 ableiteten würden. Dabei war weder im seinerzeitigen Braunkohlenplanverfahren noch bei der bergrechtlichen Zulassung zur Fortführung des Tagebaus ab 1995 eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgeführt worden. Auch eine FFH-Verträglichkeitsprüfung unterblieb. Alle Versuche des BUND, eine solche UVP gerichtlich zu erzwingen, blieben in der Vergangenheit erfolglos.

Erst mit dem BUND-Erfolg im Eilverfahren gegen die Hauptbetriebsplanzulassung 2017 bis 2020 wendete sich das Blatt. Das Oberverwaltungsgericht des Landes NRW in Münster verhängte eine Rodungsstopp, da es vorbehaltlich einer genaueren Prüfung nicht ausschließen konnte, dass der FFH-Schutz greift. Mit dem Kohleverstromungsbeendigungsgesetz und dem öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Bund und RWE ist indes klar, dass der "Hambi" dauerhaft gesichert ist.

Derzeit sind beim Verwaltungsgsgericht Köln trotzdem noch Klagen des BUND gegen die Zulassung des 3. Rahmenbetriebsplanes, des aktuellen Hauptbetriebsplans sowie die verfügte Zwangsenteignung des BUND-Grundstücks im Tagebauvorfeld anhängig. Diese sind notwendig, um die trotz des beschlossenen vorzeitigen Tagebauendes noch immer andauernde Landschaftszerstörung zu stoppen.

Wald muss zur Ruhe kommen

![Umgestürzte Bäume, starke Trockenheitsschäden:Durch die Tagebau-Thermik wird der Hambacher Wald stark geschädigt. [Foto: Dirk Jansen] Umgestürzte Bäume, starke Trockenheitsschäden:Durch die Tagebau-Thermik wird der Hambacher Wald stark geschädigt. [Foto: Dirk Jansen]](/fileadmin/nrw/bilder/Braunkohle/Hambach/2023_10_30_Hambacher_Wald.jpg) Umgestürzte Bäume, starke Trockenheitsschäden: Durch die Tagebau-Thermik wird der Hambacher Wald stark geschädigt. [Foto: Dirk Jansen]

Umgestürzte Bäume, starke Trockenheitsschäden: Durch die Tagebau-Thermik wird der Hambacher Wald stark geschädigt. [Foto: Dirk Jansen]

Trotz des Rettung der Restflächen des "Hambi" for dem Abholzen ging es dem Wald in den letzten Jahren schlecht: Zu den klimatisch bedingten negativen Einflussfaktoren (Dürre) kommen noch die Sonderbelastungen durch den unmittelbar angrenzenden Braunkohlentagebau. Der Tagebau trägt zu einer gravierenden Verschärfung der thermischen Belastung der schützenswerten Lebensraumtypen im Wald bei. Zudem gibt es keinen ausreichenden Puffer vor Starkwind, zumal die bis zu 400 m tiefe Grube die Windgeschwindigkeiten erhöht. Auch die aktuelle (2023) Waldbesetzung stört das dortige Ökosystem.

Der Wald muss endlich wieder Wald sein dürfen. Das bedeutet aber auch, dass er formal unter Schutz gestellt werden muss. Als erster Schritt bietet sich die Sicherung als Wildnisentwicklungsgebiet an.

Gemäß § 40 Landesnaturschutzgesetz können solche Wildnisentwicklungsgebiete zur dauerhaften Erhaltung und Entwicklung naturnaher alt- und totholzreicher Waldflächen ausgewiesen werden. Sofern sich diese Flächen nicht im Staatswald befinden, setzt die Ausweisung als Wildnisentwicklungsgebiete die ausdrückliche Zustimmung des Grundeigentümers oder der Grundeigentümerin voraus. Wildnisentwicklungsgebiete sollen insbesondere den an die Alters- und Zerfallsphase gebundenen Pflanzen- und Tierarten einen geeigneten Lebensraum bieten. In den Wildnisentwicklungsgebieten entwickeln sich die Wälder mit ihren Lebensgemeinschaften entsprechend den natürlich ablaufenden Prozessen. In veröffentlichten Wildnisentwicklungsgebieten ist die Nutzung von Holz untersagt. Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung oder sonstigen erheblichen Beeinträchtigung dieser Gebiete führen können, sind verboten.

Im zweiten Schritt ist die Ausweisung als Natura 2000-Gebiet gemäß FFH-RL erforderlich. Das ist allein wegen des hohen Anteils an geschützten Lebensraumtypen (Stieleichen-Hainbuchenwald) und einer Reihe von gem. FFH-RL geschützten Tierarten (Bechsteinfledermaus) notwendig. Hier die die Landesregierung gefordert, eine entsprechende Gebietsmeldung an die EU-Kommission auf den Weg zu bringen.